在上海闵行区金地威新人工智能创新产业基地的玻璃幕墙后,曾摆满达闼机器人标志性的双足人形机器人。如今这里已人去楼空,展厅外的招商广告与泛黄的企业宣传册形成刺眼对比。这家曾被视为 "中国机器人行业希望" 的独角兽企业,正以如此荒诞的方式,为中国硬科技创业写下充满警示意义的注脚。

一、停摆危机:表面风光与内在崩塌

2025 年 3 月,广州黄埔区知识城凤桐横街 4 号的达闼分公司大楼水电断供,上海总部 9200 平方米的办公区被整栋招租,北京、深圳等分支机构也陆续陷入停摆。数百名员工卷入长达一年的讨薪拉锯战,工资发放从 "万元以上折半" 演变为全面停薪,社保公积金断缴,甚至出现利用个税信息造假掩盖欠薪的极端情况。

令人错愕的是,这家宣称 "行业寒冬中稳步前行" 的企业,3 月 17 日还与松霖科技签署战略合作协议,声称要 "探索人形机器人产业机会"。这种表象与实质的割裂,暴露出企业在资本输血中断后的脆弱性。天眼查数据显示,2024 年以来达闼已 6 次被列为被执行人,执行标的超 3530 万元,案由涉及劳动纠纷、供应商欠款及金融借款违约。

二、技术理想主义的困境

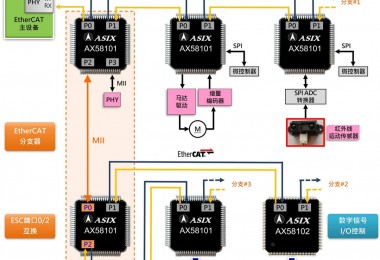

作为云端人形机器人领域的开拓者,达闼的技术路线充满理想主义色彩。其 "云端大脑 + 5G 网络 + 终端身体" 模式试图通过降低终端复杂度实现突破,却在现实中遭遇致命打击。单台机器人 60% 的成本集中在柔性关节等核心部件,量产机型 GingerXR 售价超 20 万元,远超 C 端市场承受能力。尽管在机场服务、医疗辅助等场景实现数百台交付,但多为政府主导的试点工程,难以形成规模化收益。

技术超前的代价是高昂的研发投入。截至 2023 年,达闼累计融资超 54 亿元,专利申请量超 2000 项,云端机器人专利数全球第一。但创始人黄晓庆 2019 年提出的 "柔性关节成本必须下降" 目标始终未能实现,伺服电机和传感器成本占比居高不下。反观竞争对手宇树科技,通过自研一体化关节将成本降低 80%,Unitree G1 售价下探至 9.9 万元,直接冲击达闼的高端定位。

三、资本与市场的双重绞杀

资本市场的态度转变成为压垮骆驼的最后一根稻草。2019 年赴美 IPO 因技术制裁受阻,2023 年港股上市计划亦告失败。Pre-IPO 轮融资估值受二级市场悲观情绪拖累,潜在投资者纷纷撤资。2024 年人形机器人板块暴跌 2.28%,机构资金净流出 13.59 亿元,行业底层逻辑的变化让依赖持续输血的未盈利企业首当其冲。

政策资源的倾斜进一步加剧了马太效应。优必选凭借 Walker X 机器人的规模化应用获得深圳专项扶持,达闼申请的南京产业基金却因 "技术商业化进度不达预期" 被暂缓审批。这种 "务实创新" 导向下,过于超前的技术路线反而成为掣肘。

四、战略调整:迷雾中的突围尝试

面对危机,达闼启动战略收缩与资源聚焦。2024 年营收约 6 亿元,2025 年新签订单预计 2-3 亿元,集中资源推进 58 关节 Ginger2.0 和 68 关节双足机器人研发。同时与香港上市公司成立合资公司,落地 "具身机器人云脑操作系统平台"。这些举措被视为 "寒冬中的自救",但成效尚待观察。

创始人黄晓庆在回应中强调 "坚守人形机器人产业化初心",但行业观察者指出,达闼的困境折射出中国硬科技创业的典型悖论:技术前瞻性与商业可行性的平衡难题。其教训可归纳为三点:技术路线需与市场需求动态适配,生态构建重于单点突破,资本耐性需匹配技术周期。

五、行业启示录

达闼的案例为狂飙突进的人形机器人行业敲响警钟。当高盛预测的 94% 复合增长率遭遇特斯拉 Optimus 量产延期,当资本潮水退去,那些依赖概念驱动的企业终将暴露原形。技术创新必须嵌入产业现实的经济逻辑,这既是对创业者的警示,也是对整个生态系统的拷问。

在深圳某科技园区,达闼前员工组建的新团队正在开发低成本协作机器人。他们的工位上,贴着一张泛黄的企业宣传页 —— 那是达闼 2021 年在进博会上展示的云端机器人方阵,标语写着 "让机器人服务人类,让世界更美好"。这个愿景依然滚烫,但实现它的路径,需要更多创业者在理想与现实之间寻找平衡点。