01

苏宁破产重整

一、 苏宁破产重组

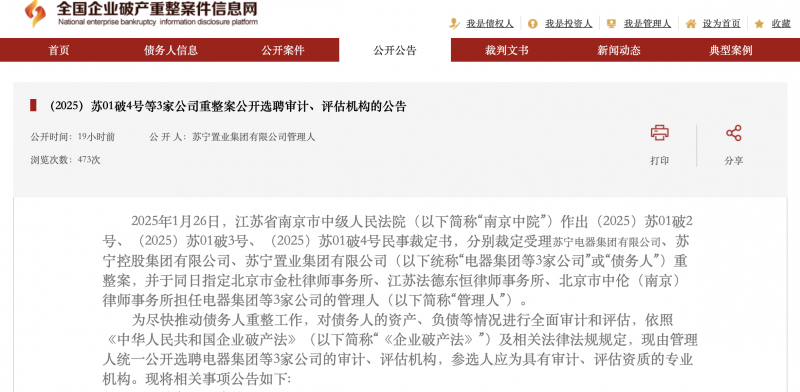

2025 年 1 月 26 日,苏宁电器集团有限公司、苏宁控股集团有限公司、苏宁置业集团有限公司被南京市中级人民法院受理破产重整,案号分别为(2025)苏 01 破 2 号、3 号、4 号。这一消息于 2 月 7 日通过全国企业破产重整案件信息网公布,标志着苏宁这家曾经的零售巨头正式进入破产重整程序。

苏宁电器集团和苏宁控股集团均为苏宁易购的股东,截至 2025 年 1 月,二者持股比例分别为 1.4% 和 2.75%,并非苏宁易购的控股股东或实际控制人,但与苏宁易购的实际控制人张近东以及经营管理层有着密切联系。

苏宁集团的破产重整申请是由苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司和江苏天健华辰资产评估有限公司提出的,这反映出苏宁在债务问题上已经面临较为严峻的局面,需要通过破产重整的方式来寻求解决。

二、 指定北京金杜和北京中伦律师事务所等作为管理人

法院受理当日,指定北京市金杜律师事务所、江苏法德东恒律师事务所、北京市中伦(南京)律师事务所担任管理人,负责相关事务。

管理人在破产重整过程中扮演着至关重要的角色,其主要职责包括:全面接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料,确保债务人的资产安全和完整;调查债务人的财产状况,制作财产状况报告,为债权人和法院提供准确的财务信息;管理和处分债务人的财产,包括对资产的处置、变卖等,以实现资产价值的最大化;代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序,维护债务人的合法权益;提议召开债权人会议,向债权人会议报告职务执行情况,并回答询问,确保债权人能够及时了解重整进展;执行法院裁定批准的重整计划,监督债务人的经营管理和财务状况,确保重整计划的顺利实施。

管理人的专业能力和公正性对于苏宁破产重整的顺利进行至关重要,他们需要在维护债权人利益、保障债务人合法权益以及推动企业重整成功之间寻求平衡。

三、 债权人需要尽快去申报债权

按照公告要求,苏宁电器集团有限公司等三家公司的债权人需在 2025 年 3 月 25 日前通过网络或现场申报方式向管理人申报债权,并详细说明债权数额、有无财产担保以及是否属于连带债权等情况,同时提供相关证据材料。

这一规定是为了确保债权人的权益能够得到准确的记录和确认,为后续的重整计划制定和执行提供依据。南京中院定于 2025 年 4 月 2 日 14 时 15 分通过网络方式召开苏宁电器集团有限公司第一次债权人会议,依法申报债权的债权人均有权参加。

参会人员需根据自身性质提交相应的身份证明或营业执照等文件,若委托代理人出席会议,则还需提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证等相关材料,具体会议安排由管理人另行通知。

债权人会议是破产重整程序中的重要环节,债权人可以通过会议表达自己的意见和诉求,参与重整计划的讨论和表决,对重整过程进行监督,从而保障自己的合法权益在重整过程中得到有效维护。

02

苏宁发展历程与辉煌成就

一、初创阶段(1990 - 1999 年)

苏宁的创业历程始于 1990 年,当时 27 岁的张近东辞去国企工作,在南京江苏路与宁海路交口租下二层小楼,与哥哥张桂平开启空调销售生意,取名“苏宁交电”。凭借“送货上门、免费安装”“反季销售”“扩大宣传”三板斧,苏宁迅速打开市场,赢得消费者喜爱。

1993 年,苏宁在“空调大战”中一举成名,完成创业初期原始积累。到 1996 年,苏宁已成为全国最大的空调经销商,批发零售额达到 15 亿元,门店数量达 4000 多家,形成了颠覆中国大部分区域的空调分销网络,为后续发展奠定了坚实基础。

二、 连锁扩张阶段(2000 - 2009 年)

2000 年,苏宁在南京开设第一家综合性家电连锁店,正式开启连锁扩张之路。此后,苏宁加快全国布局,2004 年在资本市场上市,借助资本力量加速扩张。到 2009 年,苏宁门店数量突破 1000 家,覆盖全国主要城市,形成庞大零售网络。

同时,苏宁不断优化运营,引入标准化店面设计、规范服务流程,提升品牌知名度与竞争力。在产品线拓展上,苏宁涉足手机、电脑、数码产品等消费电子领域,满足消费者多样化需求,进一步巩固家电零售龙头地位,为后续多元化发展奠定基础。

三、多元化发展阶段(2010 - 2019 年)

2010 年后,苏宁开启多元化发展。在商业地产领域,苏宁置业打造大型城市综合体,为零售业务提供线下支撑;物流方面,收购天天快递等企业,完善配送网络,提升服务质量;金融领域,推出支付、理财、保险等产品,提供多元金融解决方案。

此外,苏宁还布局体育和电竞产业,收购国际米兰部分股权,举办电竞赛事,提升品牌影响力。到 2019 年,苏宁形成以零售为主,多元产业协同发展的格局,业务版图涵盖家电、商业地产、物流、金融、体育、电竞等多个领域,企业规模与影响力达到高峰,但这也为后续发展埋下隐患。

03

苏宁破产重整的原因

一、电商转型滞后,错失线上红利

线下依赖过重:苏宁早期以线下家电连锁起家,凭借其强大的线下门店网络和专业的销售服务团队,在家电零售市场占据重要地位。然而,随着互联网的兴起和电商模式的快速发展,苏宁的转型节奏相对缓慢。尽管苏宁在2009年推出了苏宁易购布局线上业务,但与京东、天猫等平台相比,其转型步伐明显滞后。京东凭借其强大的自营物流体系和高效的配送服务,以及天猫作为综合电商平台的流量优势,迅速抢占了线上零售市场的份额。苏宁在流量获取、用户体验等方面未能形成差异化竞争力,导致其在线上市场的份额逐渐被挤压。

技术投入不足:在电商时代,云计算、大数据、物流智能化等技术的应用对于提升供应链效率和精准营销能力至关重要。然而,苏宁在这些领域的投入相对有限,与阿里、京东等竞争对手相比存在明显差距。例如,阿里通过大数据技术实现了精准的商品推荐和个性化的营销策略,京东则通过云计算和智能化物流系统提升了配送效率和服务质量。苏宁由于技术投入不足,导致其供应链效率低下,无法及时响应市场需求,精准营销能力也难以满足消费者的个性化需求,进一步削弱了其在电商市场的竞争力。

二、激进多元化扩张,拖累核心业务

非相关领域过度投资:苏宁在发展过程中采取了激进的多元化扩张策略,涉足了多个与零售主业关联度不高的领域。2016年,苏宁斥资约2.7亿欧元收购意大利国际米兰足球俱乐部的部分股权,进入体育领域;2019年,苏宁又以27亿元收购万达百货,以48亿元收购家乐福中国,跨界进入文创和百货领域。这些投资虽然在一定程度上提升了苏宁的品牌知名度,但由于与零售主业的协同性低,整合难度大,不仅未能为苏宁带来预期的收益,反而消耗了大量资金和管理资源,分散了企业的核心竞争力。

金融与地产的“双刃剑”:苏宁金融和地产板块在一定时期内曾为苏宁贡献了一定的利润,但在市场环境发生变化时,却成为了企业的沉重负担。在地产调控趋严的背景下,苏宁的地产项目面临销售不畅、资金回笼困难等问题;金融领域,苏宁金融也受到了金融风险加剧的影响。例如,苏宁曾投资恒大集团200亿元,但由于恒大债务危机的爆发,这笔投资最终未能按期回收,反而导致苏宁损失超过200亿元,进一步加剧了企业的资金紧张状况。

三、线下门店成本高企,转型艰难

门店冗余:截至2020年,苏宁拥有各类门店超过1万家,庞大的线下门店网络在电商冲击下,逐渐暴露出效率低下的问题。大量门店的租金、人力成本等运营费用居高不下,而销售额却难以覆盖这些成本,导致线下门店的盈利能力大幅下降。例如,一些位于偏远地区或商业氛围不浓的门店,由于客流量不足,销售额长期处于亏损状态,却仍需承担高额的租金和人员工资,给企业带来了沉重的负担。

O2O融合效果有限:尽管苏宁尝试通过“智慧零售”概念,将线下门店作为体验中心,推动线上线下融合发展,但实际效果并不理想。线上线下业务的协同不足,导致未能有效提升用户粘性和复购率。例如,线上线下的商品价格不一致、促销活动不统一等问题,让消费者在购物过程中产生困惑和不满,影响了消费者的购物体验和对品牌的忠诚度。

四、激烈竞争下的市场份额流失

家电领域失守:在家电零售领域,京东凭借其自营物流体系和价格优势,迅速抢占了线上市场的份额,成为家电零售的主导力量。国美虽然同样面临困境,但在一些细分市场仍具有一定的竞争力,进一步分流了市场份额。苏宁在家电领域的市场份额逐渐被蚕食,其在家电零售市场的地位受到严重挑战。

下沉市场乏力:随着电商市场的不断下沉,拼多多、淘宝特价版等平台通过低价策略,成功渗透到低线城市和农村市场,吸引了大量价格敏感型消费者。苏宁在下沉市场的布局相对滞后,其零售云等业务未能形成规模效应,无法有效应对竞争对手的低价策略,导致在下沉市场的份额逐渐被挤压。

五、资金链危机与债务压力

高杠杆扩张:苏宁在发展过程中采取了高杠杆的扩张策略,通过大规模的收购和投资,快速扩大了企业的规模。然而,激进的收购行为导致债务攀升,给企业带来了巨大的资金压力。据2023年年报显示,苏宁电器资产总额为1249.6亿元,归母净利润为-57.03亿元,负债总额高达1344.79亿元,同比下降5.71%。企业面临着巨大的偿债压力,资金链随时可能断裂。

盈利能力下滑:2014年至2020年,苏宁扣非净利润连续七年为负,企业的盈利能力持续下滑。苏宁易购虽在2024年度实现了经营利润的扭亏为盈,归母净利润在5亿元至7亿元之间,标志着其经历了重重困难后迎来了发展的新阶段,但苏宁电器集团、苏宁控股集团和苏宁置业集团的破产重整无疑给苏宁集团的未来发展蒙上了一层阴影。

六、组织管理与战略执行问题

决策机制僵化:苏宁的决策机制存在一定的僵化问题,家族式管理色彩浓厚,决策层对市场变化的反应相对迟缓。例如,在电商快速发展的初期,苏宁未能及时调整战略,加快线上业务的布局,导致在电商市场的竞争中处于劣势。此外,苏宁在一些亏损业务的处理上也显得犹豫不决,未能及时收缩战线,导致问题不断累积,最终影响了企业的整体发展。

人才流失与创新不足:苏宁在互联网基因方面相对薄弱,高端技术和管理人才储备不足,难以满足新零售时代对创新和数字化转型的需求。与阿里、京东等互联网巨头相比,苏宁在吸引和留住高端人才方面存在明显差距。人才的流失导致企业在技术创新和管理创新方面缺乏动力,难以应对激烈的市场竞争。

七、外部环境冲击

疫情加速线下衰退:2020年新冠疫情的爆发,对线下零售行业造成了严重的冲击。苏宁的线下门店在疫情期间面临客流量锐减、销售额大幅下降的问题,门店收入受到严重影响。尽管苏宁试图通过线上业务来弥补线下损失,但由于线上业务的规模和盈利能力有限,无法完全抵消线下业务的下滑,进一步加剧了企业的经营困境。

宏观经济与消费疲软:近年来,宏观经济形势的变化和居民消费意愿的下降,对整个零售行业都产生了较大的影响。家电等耐用品的需求增长放缓,消费者更加注重性价比和实用性,对高端家电产品的消费意愿降低。在这种背景下,苏宁的主营业务受到了较大的冲击,市场份额和盈利能力进一步下滑,企业整体承压。