"源网荷储一体化不是简单的技术叠加,而是电力系统运行逻辑的根本性变革。"

在第十五届储能大会暨展览会(“CIES2025”)上,北京宝光智中能源科技有限公司副总经理王斌的发言掷地有声。作为国内最早从事火储联合调频技术研发的专家之一,王斌及其团队研发的能源管理系统(EMS)已在国内多个大型储能项目中成功落地。他提出的"源网荷储智能调控体系"不仅在内蒙古300MW风电基地得到验证,更在多个省级电网的调度优化中展现出显著价值。

新能源占比突破临界点,电力系统亟需重构

王斌深耕电力系统调控领域十余年,主导参与了国内首个百兆瓦级源网荷储一体化示范项目。在他看来,我国电力系统正面临前所未有的挑战——2023年,全国风光发电量占比已达12.4%,正式迈入新能源高渗透率阶段。而按照"双碳"目标,2030年新能源占比将突破30%,电力系统的运行逻辑将发生根本性变化。

"当新能源占比超过10%,系统灵活性需求开始凸显;超过30%,传统‘源随荷动’的调节模式将难以为继。"王斌援引德国的案例指出,该国风光发电占比已达41%,其电网运行已从"集中式大电网"向"电力平衡基团"转型。"未来,中国的电力系统可能同样需要‘化整为零’,让每一个区域、园区甚至用户侧聚合体自主完成电力平衡,而大电网则更多承担‘骨干网’的角色。"

源网荷储一体化:从政策驱动到市场落地

王斌指出,当前我国源网荷储一体化的发展仍以政策驱动为主。国家发改委、能源局已发布多项文件,推动"区域级、省级、市级、园区级"多层次试点。例如,内蒙古要求新能源就地消纳率超过90%,并配套储能;河南则探索县域级源网荷储与增量配电网结合的模式。

然而,政策环境正在快速变化。随着136号文取消强制配储要求,单纯依赖政策补贴的商业模式已不可持续。"未来的核心在于市场机制创新。"王斌强调,"比如,在现货市场尚未成熟的地区,可以通过‘容量租赁+辅助服务’组合收益提升储能经济性;在配网侧,则需探索‘需量管理+峰谷套利’的多元化盈利路径。"

技术突破:从"控源"到"源网荷储协同"

王斌认为,源网荷储一体化的核心挑战在于技术体系的升级。传统电力系统的调控对象主要是大型火电、水电等稳定电源,而未来需要协调的则是海量分布式光伏、储能、柔性负荷等"碎片化"资源。"可控对象的数量将呈指数级增长,调控难度远超以往。"

为此,其团队研发的智能调控系统具备三大关键能力:

1.毫秒级快速控制:适应新能源波动性,确保频率、电压稳定;

2.TB级数据处理:实时分析风光储及负荷数据,优化调度策略;

3.多目标优化算法:在安全、经济、低碳等多个维度寻找最优解。

商业模式创新:如何让储能"有利可图"?

尽管技术逐步成熟,但储能项目的盈利难题仍是行业痛点。王斌分享了其团队设计的"价值闭环模型":

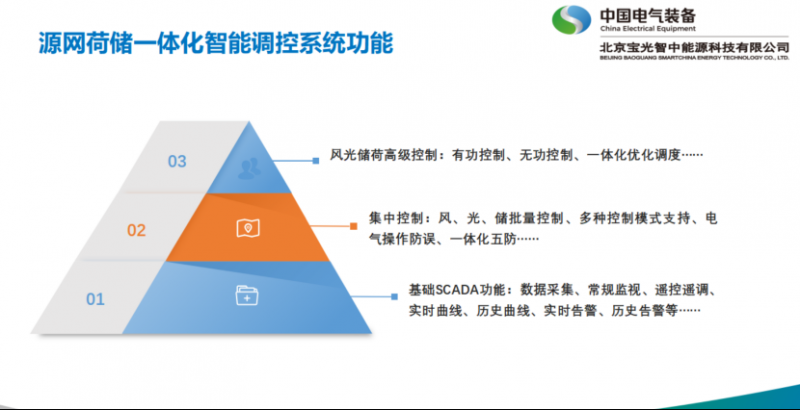

1.电源侧:要求新能源发电与就地负荷配套,原则上不允许向电网反送电,仅允许从电网获取必要支撑。这种模式需要构建源网荷储一体化智能调控系统,实现与省调、地调的上下级协同,通过升压站接口对风光储设备进行集中调度和协调控制。系统功能架构主要包含三个层次:基础监视控制、集中快速控制和分级优化调度,重点解决风光储最优消纳与电网安全运行的平衡问题。该系统功能可划分为四大模块:全景监控模块负责场站常规监测和关键指标分析;协同控制模块实现与电网的联合调控;预测模块应对新能源波动性挑战;运维模块则通过故障预警、状态诊断等手段提升可靠性,减少停电时间。此外,系统还集成有功/无功控制、优化调度等高级分析功能,形成完整的智能调控平台,为风光储一体化运行提供全面支撑。

2.配网侧:主要面向园区、工厂、居民区及商业区等分布式场景,其特点是具有海量分散的负荷和被控对象,这与电源侧集中式控制模式存在本质差异。系统架构基于公共通信网络构建,采用全新的控制策略来应对分布式能源的复杂管理需求,重点解决智慧能源监控、虚拟电厂协调控制、智能运维及智能配电等核心问题。该解决方案与增量配网和虚拟电厂深度结合,其功能架构同样包含监控、优化控制和运维等模块,但针对配网特性进行了专门设计。通过分布式控制算法和边缘计算技术,实现对海量分布式资源的精准管控,形成与电源侧集中式管理相互补充的完整能源管理体系,为配网侧的清洁能源高效利用提供技术支撑。

未来展望:柔性灵活与智慧融合

王斌最后强调,构建新型电力系统需要贯穿四个特征:安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合。其中,"柔性灵活"是应对新能源波动的关键,而"智慧融合"则依赖数字孪生、构网型储能、分布式智能等技术的突破。这一论断,或许正是储能行业下一步破局的关键所在。