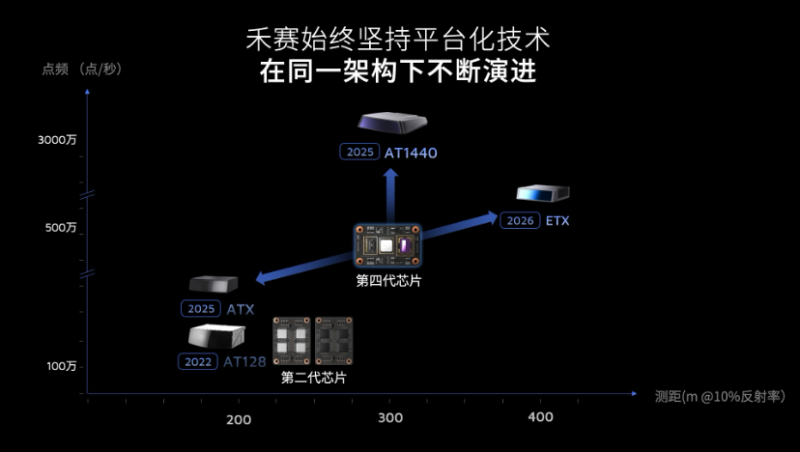

禾赛科技在技术日发布“千厘眼”激光雷达感知方案,涵盖L2至L4级自动驾驶需求,核心产品AT1440、ETX、FTX和ATX均搭载第四代自研芯片及光矢量芯片技术。

禾赛科技依托芯片的深度设计,通过高效感光、超高并行处理和智能滤噪能力,显著提升测距、分辨率和全天候适应性,推动激光雷达进入千线超高清与400米超远距时代。

我们来探讨下,芯片架构创新与性能突破两个维度来看禾赛这次科技日的内容。

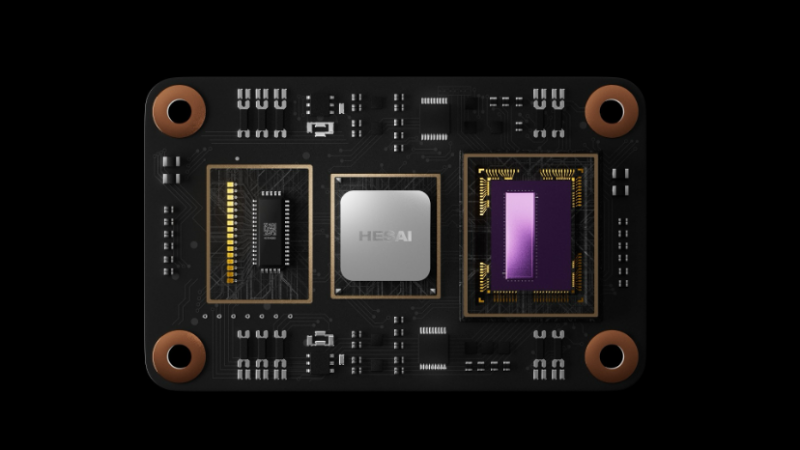

第四代芯片架构:

● 芯片化战略:从AT128到第四代芯片的迭代

禾赛科技是激光雷达行业最早提出芯片化路线的企业,其2022年量产的AT128激光雷达率先实现收发端芯片化集成,将体积缩减近一半,点云密度提升至153万点/秒,颠覆传统分立式技术路径。

截至2024年底,AT128累计交付超70万台,奠定了“芯片定义感知”的行业新范式。

第四代芯片平台进一步突破,采用SPAD-SoC架构,集成发射端VCSEL阵列、接收端3D堆叠SPAD面阵及信号处理单元,实现感存算一体化。

双核CPU、8核APU和256-core波形处理核的组合,配合1GHz主频,确保高性能计算能力。2025年全面量产后,该平台将支持ATX、AT1440、ETX、FTX等产品,覆盖L2至L4自动驾驶及机器人场景。

这里不得不提波形解码引擎(IPE)是第四代芯片的标志性技术,基于量子光学原理,通过246亿次/秒超频采样和多回波分离算法,实现纳秒级波形解析。

IPE可滤除99.9%以上环境噪声,显著提升雨雾、沙尘等复杂场景的感知精度。例如,ATX激光雷达在逆光、暗光条件下仍能稳定工作,为L2级AEB功能提供可靠数据支持。

IPE的量产应用已在ATX、OT128等产品中验证,未来将全面覆盖禾赛新一代产品。其高精度滤噪能力不仅满足L3/L4级自动驾驶的全场景需求,还为机器人领域的低速高精度感知提供了技术保障,如配送机器人对路桩的精准检测。

● 平台化战略:模块化与规模化的协同

禾赛通过平台化战略,基于第四代芯片架构衍生出AT、ET、FT、JT四大产品线,实现核心组件复用率超85%。模块化设计降低开发成本,配合全自动化产线(核心自动化率100%),禾赛年产能达200万台,预计2025年交付120-150万台。

这种“芯片同源、场景适配”的技术生态,确保产品快速迭代并适配从10万元级车型到L4级Robotruck的多样化需求。

AT1440的1440线超高清点云(3400万点/秒)满足L4级Robotaxi的厘米级感知需求,而ATX的最高支持256线高性价比设计则渗透至L2级量产车型,已获比亚迪、奇瑞等11家车企定点。 平台化战略使禾赛在全球激光雷达市场保持领先,2024年市占率超70%。

光矢量芯片:

在这个领域很重要的抓手是自研光矢量芯片通过高功率VCSEL激光器和光场动量调控,提升光子收发效率,减少环境光干扰,在Class 1人眼安全等级下将测距能力提升30%。

搭载该芯片的ETX激光雷达实现400米@10%反射率的超远测距,视窗高度仅32毫米,较传统高性能激光雷达体积减小35%。使ETX成为L3级自动驾驶的理想选择,已获欧洲顶级主机厂多年定点,将于2026年底批量交付。

光矢量芯片的另一优势是小目标识别能力。ETX角分辨率达0.05°×0.05°,比AT128提升8倍,可精准识别路缘石、锥桶等小型障碍物,拓宽L3级安全边际。

在高速场景中,ETX可提前探测施工区或静止车辆,为系统提供更长的反应时间。

光矢量芯片赋予禾赛激光雷达卓越的舱内集成能力。ETX的32毫米视窗厚度突破行业极限,功耗低至11W,配合高效散热架构,确保-40℃至85℃全温域稳定运行。

其运行噪声控制在25分贝以下,低于翻书声,为驾乘者提供静谧体验。ATX和FTX同样适配舱内方案,ATX的小巧设计嵌入挡风玻璃后,FTX的50×30毫米视窗则优化车身美观性。

舱内集成的意义在于平衡性能与设计,激光雷达因体积和散热问题难以嵌入舱内,而禾赛通过芯片化集成和光矢量技术,解决了高温工况下的可靠性问题。例如,FTX的180°×140°超广视场角覆盖车身盲区,支持自动泊车和安全变道,成为L3/L4级补盲雷达的标杆。

低功耗与高精度特性也推动禾赛在机器人领域的快速渗透。JT系列激光雷达,专为移动机器人、割草机器人等设计,采用第四代芯片和光矢量技术,拥有360°×187°超半球视野,最高256线。

2024年12月,禾赛机器人领域单月交付超2万台,覆盖清扫、配送等场景。 芯片技术的高复用性使JT系列在成本控制与性能提升间取得平衡,助力禾赛抢占机器人万亿市场。

禾赛科技的第四代芯片与光矢量芯片技术,通过芯片化与平台化战略,重新定义了激光雷达的性能边界。

第四代芯片的SPAD-SoC架构和波形解码引擎(IPE)实现超高清点云与全天候感知,满足L2至L4自动驾驶的多样化需求;光矢量芯片则以400米超远测距和舱内集成能力,拓宽L3/L4级安全边际,同时赋能机器人领域的高增长。